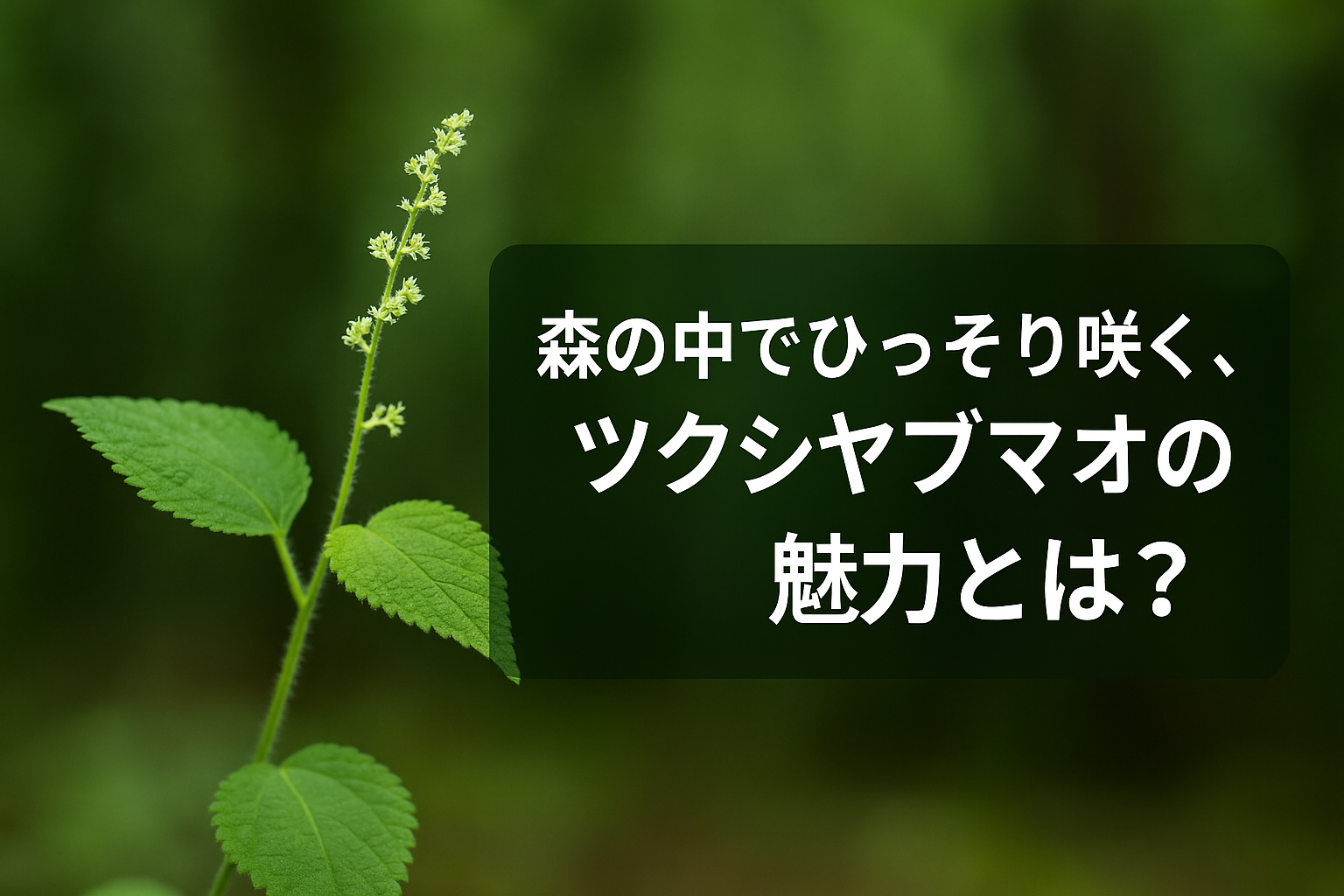

ツクシヤブマオとは?その名前と学名の由来

ツクシヤブマオ(筑紫藪苧麻)は、日本の山野に自生する多年草で、イラクサ科ヤブマオ属に分類されます。学名はBoehmeria tikusiensis Satakeとされ、植物学者・佐竹義輔によって記載されました。「tikusiensis」という種小名は、九州(筑紫地方)を意味しており、まさに日本固有の在来種であることを示しています。

和名の「ツクシヤブマオ」は、ヤブマオに似ていながらも、九州地域を代表することから名付けられました。ヤブマオ属(Boehmeria)はアジアを中心に分布し、繊維植物としても知られていますが、ツクシヤブマオは観賞や研究対象として注目されています。

この植物は非常に地味な見た目ながらも、日本の林床を構成する重要な植物群の一つであり、自然観察のフィールドでは静かな人気を集めています。

分類と形態の特徴|他のヤブマオ属との違い

ツクシヤブマオは、イラクサ科(Urticaceae)ヤブマオ属(Boehmeria)に属し、同属には「ヤブマオ」「カラムシ」などよく似た種が存在しますが、以下のような形態的特徴で識別できます:

- 葉は対生し、卵状心形で先がとがる

- 葉縁に鋭い鋸歯があり、やや光沢を帯びる

- 茎は直立して60cm〜1m前後まで伸びる

- 全体に柔毛が多く、触るとざらつきがある

- 花序は小さく目立たず、淡緑〜黄緑色

中でも決定的なのは、葉の付き方が「対生」である点です。ヤブマオ(Boehmeria nivea var. tenuifolia)は互生であるため、この違いを押さえることで見分けがしやすくなります。

また、カラムシ(Boehmeria nipononivea)は茎に紫色が出やすく、葉裏が白っぽく見えるのが特徴です。ツクシヤブマオはこれらよりも繊細な印象を与える種です。

自生地と分布|どこで出会える植物なのか?

ツクシヤブマオは、日本の本州(中部以西)、四国、九州に分布しており、特に温暖多湿な山間部の林内に多く生育しています。

その好む環境は以下の通りです:

- 湿潤な落葉広葉樹林内

- 渓流や沢沿いの斜面

- 林縁の明るすぎない半日陰

- 腐葉土の厚い柔らかな地面

人の手があまり加わっていない場所に多く、森林環境の健全さを示す一種の指標種とも言える存在です。逆に、開発や林道拡張などの影響があるエリアでは姿を消しやすく、自然度のバロメーターとして注目されることもあります。

近年では、生物多様性の維持の観点から、こうした在来林床植物の保全が重要視されつつあります。

花のしくみと受粉戦略|風に乗せて命を繋ぐ

ツクシヤブマオは、風媒花(ふうばいか)と呼ばれるタイプの植物で、昆虫などの媒介を必要とせず、風によって花粉を飛ばして受粉を行います。開花時期は8月中旬から10月頃までで、茎や葉の付け根から細い花序が立ち上がり、小さな花を多数咲かせます。

この植物は雌雄同株(しゆうどうしゅ)で、一つの株に雄花と雌花の両方がつきますが、「雌性先熟」という受粉戦略をとっており、雌花が先に成熟し、その後で雄花が咲くことで、自家受粉を防ぎ、他個体との交配を促進します。

このメカニズムは遺伝的多様性を維持するために非常に重要で、風媒であるという弱点を巧妙に補う進化的工夫でもあります。

生態系との関わり|林床を支える重要な存在

見た目は地味で目立たないツクシヤブマオですが、生態系の中ではいくつもの重要な役割を担っています。たとえば:

- 林床を覆い、土壌の乾燥を防ぐ

- 昆虫(特にチョウやガの幼虫)の食草となる

- 落ち葉とともに腐葉土を形成し、微生物の活動を支える

- 地表の温度や湿度を安定化させる

さらに、林床に生育することで光を遮る役割も果たし、侵略的外来種の侵入を抑制する働きも持ちます。まさに「縁の下の力持ち」として、日本の里山や山林の生態系の安定化に寄与しているのです。

こうした種が減少していくことは、森林の質そのものが低下していくことを意味しており、今後はさらに観察・記録・保護が必要となるでしょう。

観察・撮影のポイントと注意点

ツクシヤブマオは、派手さはないものの、植物観察をする上で非常に興味深い対象です。以下に観察のコツや注意点を紹介します。

- 観察時期:8月中旬~10月中旬が花の見頃

- 観察道具:10倍程度のルーペ、植物図鑑、長靴

- 見分け方:葉の対生、花序の小ささ、毛の質感

- マナー:採取しない、林床を踏み荒らさない

撮影する際は、マクロレンズや接写機能のあるカメラを活用すると良いでしょう。林床は暗いことが多いため、感度設定を高めにするか、明るい時間帯を狙うと美しく撮影できます。

また、地面に咲くように見える花序のため、しゃがんで低いアングルから狙うと、よりツクシヤブマオらしい静けさを捉えることができます。

まとめ|ひっそりと咲く、その美しさに気づく喜び

ツクシヤブマオ(Boehmeria tikusiensis Satake)は、日本の森林にそっと寄り添うように咲く、小さくも魅力的な植物です。その存在は派手ではないものの、生態系において確かな役割を果たし、自然のつながりを静かに支えています。

私たちが森に入るとき、足元の植物にはなかなか目が向きません。しかし、こうした「名もなき植物」こそが、森の豊かさを形づくっているのです。

次に森を歩くときは、ぜひ林床にも注意を向けてみてください。そこに咲くツクシヤブマオの姿は、自然と人間との関わり方をそっと問いかけてくれるはずです。