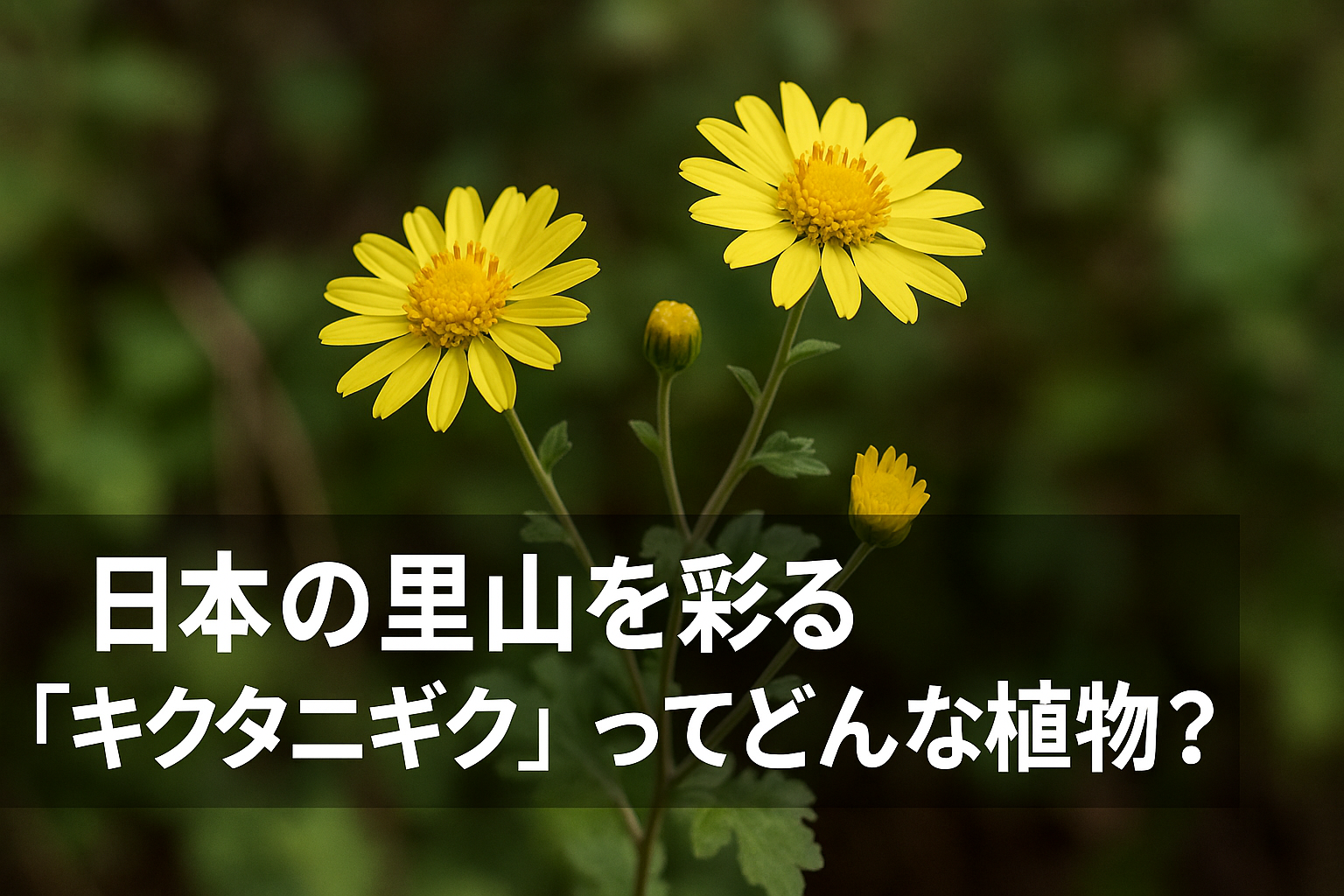

日本の里山を彩る「キクタニギク」ってどんな植物?

秋の深まりとともに、山の斜面や林の縁を淡い黄色に染める可憐な花があります。「キクタニギク(菊谷菊)」です。野山に自然と咲くその姿は、どこか懐かしさや郷愁を誘い、見る人の心を癒してくれます。

この記事では、日本の固有種であるキクタニギクについて、特徴や名前の由来、自生地、育て方まで詳しく解説していきます。山野草や野菊に興味のある方、里山の風景が好きな方、ぜひ最後までご覧ください。

- 🌼 キクタニギクの特徴とは?

- 🧾 名前の由来と文化とのつながり

- 🏞 自生環境と観察できる場所

- 🧑🌾 自宅で楽しむ|育て方と増やし方

- 学名の違い

- Chrysanthemum seticuspe (Maxim.) Hand.-Mazz. f. boreale (Makino) H.Ohashi et Yonek.

- Dendranthema seticuspe (Maxim.) Kitam. f. boreale (Makino) Kitam.

- Chrysanthemum seticuspe (Maxim.) Hand.-Mazz.

- Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Kitam. var. seticuspe (Maxim.) C.Shih

- Chrysanthemum boreale (Makino) Makino

- ✍️ まとめ

🌼 キクタニギクの特徴とは?

キクタニギクは、キク科キク属に分類される多年草で、学名は Chrysanthemum seticuspe f. intermedium。ノジギク(野路菊)の変種とされることもありますが、明確な分類は地域や研究者によって異なります。いずれにせよ、日本国内でしか見られない貴重な在来野菊であることは間違いありません。

外見の特徴:

- 開花期は10月下旬〜11月中旬が中心。地域によって若干前後します。

- 花の色は明るいレモンイエロー。外側の花びら(舌状花)が淡く、中心部(筒状花)が濃い色になるグラデーションが美しい。

- 花の直径は約2〜3cmで、小ぶりながら数が多く、茎の先に密に付きます。

- 草丈は30〜70cm前後。まっすぐ細長い茎を伸ばし、倒れにくい。

- 葉は羽状に深く切れ込み、シソやミツバに似た形で、縁にはやや鋸歯があります。葉にも細かい毛が生えており、手触りはややふんわりしています。

キクタニギクはその控えめな美しさゆえ、野菊ファンの中でも人気の高い種です。庭先に植えても、決して派手すぎず、秋の風情を演出してくれます。

🧾 名前の由来と文化とのつながり

「キクタニギク(菊谷菊)」という和名は、岐阜県の菊谷(きくたに)という地名に由来します。この地で多く自生していたことが知られており、その名が植物名として定着しました。

このように、地名+植物名の組み合わせは、他にも「アシタバ(明日葉)」「フクジュソウ(福寿草)」など、日本ではよく見られる命名スタイルです。植物と地域の深いつながりを表すと同時に、そこに暮らす人々の自然観や感性が反映されています。

また、キクタニギクは和歌や俳句にも詠まれてきた存在です。たとえば、

谷の奥 野菊に埋もれし 秋の午後

といった詩には、まさにキクタニギクの情景が目に浮かぶようです。風土に根ざし、季節の移ろいとともに人々の心に刻まれてきた植物と言えるでしょう。

🏞 自生環境と観察できる場所

キクタニギクは、本州中部以西(静岡・愛知・岐阜・滋賀・三重・奈良など)、および四国、九州の標高200〜800m前後の山地に分布しています。とくに日当たりが良く、適度に乾燥した岩場や崖地、林縁、道端に自生しており、他の植物に埋もれず、風通しの良い場所を好む傾向があります。

観察スポット例:

- 岐阜県恵那市の山間部

- 愛知県設楽町の林道沿い

- 四国の剣山系(徳島・高知)

- 熊本県 阿蘇外輪山の斜面

- 三重県伊賀地方の谷間

群生して咲く姿はとても印象的で、11月に入ると紅葉の背景に黄色の野菊が映え、絶好の撮影スポットともなります。

観察時の注意点:

- 自生地は登山道や未舗装路沿いに多く、足場が悪い場所もあります。トレッキングシューズや滑り止めを装備しましょう。

- 絶滅危惧種ではないものの、環境の変化や盗掘により減少傾向にある地域も。採取は厳禁です。

- 写真を撮る場合も、踏み荒らさないように配慮し、マナーを守って観察しましょう。

🧑🌾 自宅で楽しむ|育て方と増やし方

キクタニギクは、園芸種に比べて派手さはありませんが、環境に慣れれば栽培も比較的容易です。園芸店で苗が流通することは少ないですが、山野草の専門店やネット通販で手に入る場合もあります。

栽培環境:

- 日照:日向が理想。明るい半日陰でも育ちます。

- 土壌:水はけの良い土を使用(赤玉土7+腐葉土3のブレンドが目安)

- 水やり:表面が乾いたらたっぷり。過湿は根腐れの原因に。

- 肥料:春と秋に緩効性肥料を少量与えると花付きが良くなる。

- 剪定:花が終わったら早めに切り戻すと、来年もよく育つ。

増やし方:

- 株分け:春または秋に掘り上げて、根を数株に分けて植え直す。

- 挿し芽:5〜6月ごろ、元気な茎を10cm程度切って挿し木にする。

毎年育てていると、自然と株が増えて群生状態になりやすく、鉢やプランターでも充分に見ごたえがあります。また、他の秋草(ホトトギス、シュウメイギク、イワシャジンなど)と寄せ植えしても相性が良く、和風庭園の雰囲気を手軽に再現できます。

学名の違い

Chrysanthemum seticuspe (Maxim.) Hand.-Mazz. f. boreale (Makino) H.Ohashi et Yonek.

- 最も詳細かつ現代的な表記。

- **キク属(Chrysanthemum)に属する植物のうち、「seticuspe」という種で、さらにその中のborealeという品種(forma)**を意味。

- 「H.Ohashi et Yonek.」はこの分類を認めた植物分類学者の名前。

- ✅ 現在もっとも一般的に使われる正式表記(特に日本国内で)

Dendranthema seticuspe (Maxim.) Kitam. f. boreale (Makino) Kitam.

- 同じ植物を**「デンドランテマ属(Dendranthema)」**として扱う見解による表記。

- 1990年代に一部の研究者が「Chrysanthemum属を細分化すべき」と主張した際に登場。

- Dendranthemaは東アジアの野菊を中心に分離する動きだったが、現在では再びChrysanthemumに統合される傾向。

Chrysanthemum seticuspe (Maxim.) Hand.-Mazz.

上記1からforma(f. boreale)を除いた、基本種(標準形)の学名。

キクタニギクを大きく捉える場合、この表記になる。

植物図鑑などでしばしば見られる。

Dendranthema lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Kitam. var. seticuspe (Maxim.) C.Shih

- 中国やロシアで採用される場合がある、より広域的な分類。

- lavandulifolium を種として、その中の seticuspe を変種(var.)とする見解。

- 日本の植物学者の多くはこの分類を採用していない。

Chrysanthemum boreale (Makino) Makino

- boreale を独立種とみなす考え方。

- つまり、Chrysanthemum seticuspe f. borealeではなく、Chrysanthemum borealeが別種として存在するとする分類。

- 古い図鑑や一部の文献で見られるが、現在はborealeをseticuspeの品種扱いとするのが主流。

✍️ まとめ

キクタニギクは、目立ちすぎず、それでいて確かな存在感を持った植物です。秋の山野に静かに咲くその姿は、まさに日本の自然美を体現していると言えるでしょう。

地名にちなんだその名前や、野山でのひっそりとした佇まいは、忙しい日々を送る現代人にとって、心の中に「自然」を取り戻すヒントになるかもしれません。

育ててみるもよし、山に見に行くもよし。ぜひ今年の秋は、キクタニギクとともに季節の移ろいを楽しんでみてはいかがでしょうか。