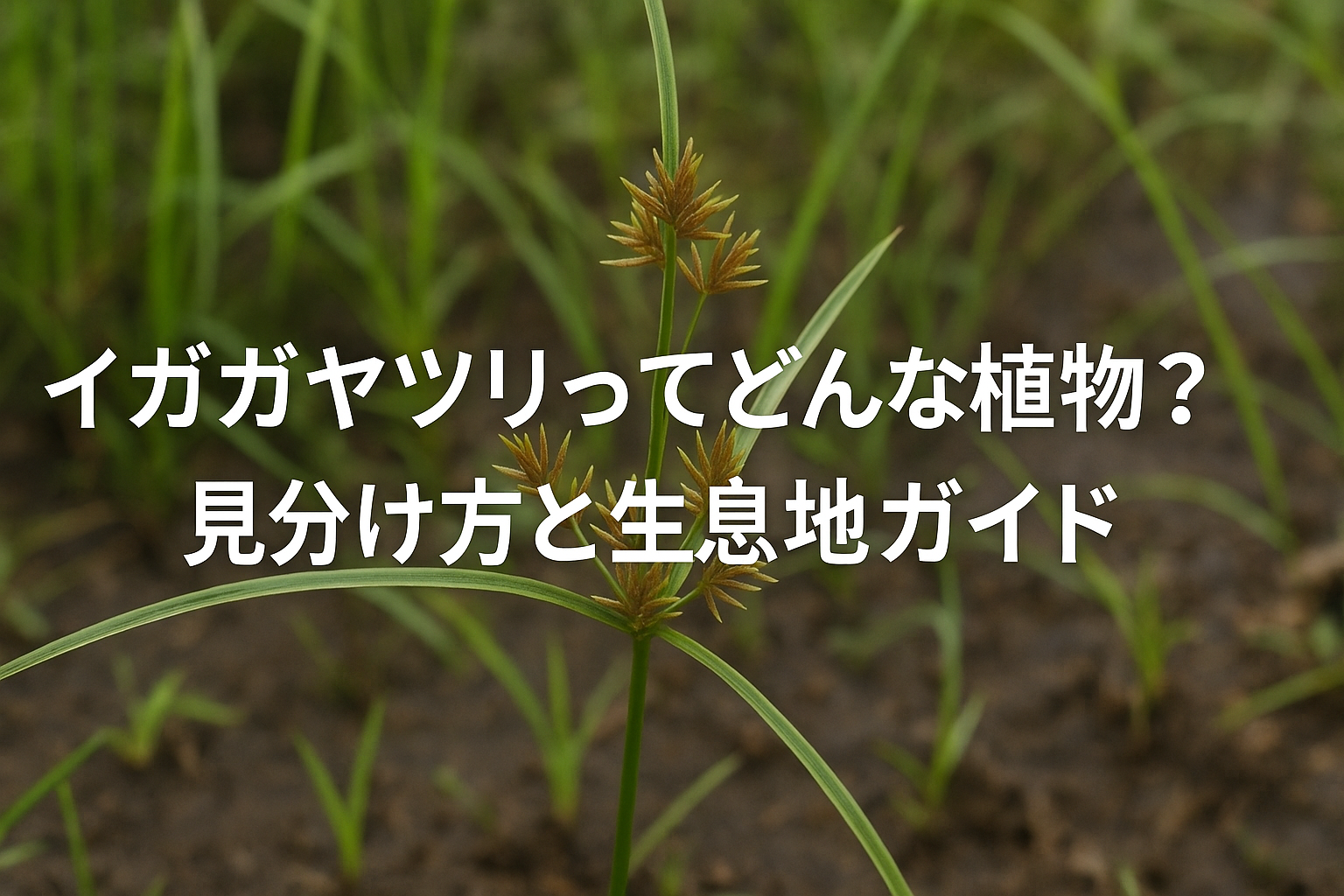

イガガヤツリとは?基本情報と名前の由来

イガガヤツリ(学名:Cyperus polystachyos Rottb.)は、カヤツリグサ科カヤツリグサ属の一年草です。日本全国の水田や湿地、用水路の縁など、比較的身近な場所に生育する植物で、秋にかけて特徴的な花序をつけます。

「ガヤツリグサ」の仲間でありながら「イガ(=棘)」の名を冠するのは、放射状に広がる花序が針のように見えることに由来します。素朴な草姿ながら、湿地における生態系の一部を担っており、環境条件の変化に敏感なことから、環境指標植物としても知られています。

日本国内では主に本州〜沖縄にかけて分布しており、稲作文化と共に人の生活環境の中に生きてきた植物とも言えるでしょう。

イガガヤツリの特徴と見分け方

イガガヤツリの最大の見どころは、そのユニークな花序の形状と、茎や葉の細部にあります。類似種も多いため、細かな観察ポイントが重要です。

茎と葉の構造

茎は直立し、高さは20〜60cm程度。三角形の断面を持ち、やや硬めで中空です。葉は根元から扇状に広がり、細長くて鮮やかな緑色。茎と同様に細く、先がしなやかに垂れることもあります。

葉の長さは10〜30cmほどで、葉鞘(ようしょう)が茎を包むように付きます。葉の縁はざらついており、触れると少しざらっとした感触があります。

花序の特徴

花序は茎の先端に形成され、3〜8本程度の苞葉(ほうよう)が基部から放射状に広がるのが特徴です。その上に小穂(しょうすい)と呼ばれる細長い穂が密集します。小穂は細く針状で、赤褐色や黄褐色を帯びることがあり、イガ(棘)のような印象を与えます。

この花序の形が「イガガヤツリ」の名前の由来となっています。

開花と結実

開花期は7月〜9月で、小穂の中に非常に小さな花が多数並びます。風によって花粉が運ばれる風媒花であり、虫を引き寄せるような派手な構造は持っていません。

結実期には小さな果実(痩果)が形成され、やがて落ちて翌年の発芽につながります。

イガガヤツリの生息地と季節ごとの姿

主な生育環境

イガガヤツリは湿った環境を好み、以下のような場所に多く見られます。

- 水田(特に水が少なくなってきた晩夏〜秋)

- 休耕田

- 用水路や池の縁

- 湿地や河川敷

- 溝や道路脇の湿った場所

こうした場所に群生することが多く、他の水辺植物と共存しています。近年は農薬や土地改良の影響で減少する地域もあり、見かけた際は貴重な出会いとも言えるでしょう。

季節ごとの変化

- 春(5〜6月):発芽。葉が地面に沿って広がる。

- 初夏(6〜7月):茎が伸び始め、葉が立ち上がる。

- 夏(7〜8月):花序が形成され、特徴的な姿になる。

- 秋(9〜10月):果実が実り、徐々に枯れ始める。

- 冬(11月〜):地上部は枯れ、次のシーズンに備えた種子が地中で待機。

季節の移ろいの中で変化する草姿も、観察の楽しみのひとつです。

類似種との違いと観察のコツ

イガガヤツリはカヤツリグサ科の植物の中でも識別が難しい部類です。以下に主な類似種との違いを紹介します。

カヤツリグサ(Cyperus microiria)との違い

- 小穂が幅広で、やや短く、放射状に広がる印象が弱い。

- 花序全体が平面的に見える。

- 茎が太めで、全体的にどっしりとした印象。

イガガヤツリは小穂がより細長く、先が鋭く見える点で区別可能です。

ヒメクグ(Fimbristylis dichotoma)との違い

- ヒメクグは草丈が低く、全体的にコンパクト。

- 花序の枝数が少なく、先端が柔らかい印象。

- 茎が丸みを帯びており、三角断面ではない。

このように、細部を丁寧に観察することで正確に同定することができます。

観察の際のポイント

- 花序の数と長さをチェック

- 小穂の色(赤みを帯びるかどうか)

- 茎の断面(三角形か丸いか)

- 付近の植生(他の湿地性植物との共存状態)

観察にはルーペやスマートフォンのマクロレンズが役立ちます。撮影して図鑑と照らし合わせるのも有効な手段です。

まとめ:イガガヤツリの魅力を再発見しよう

イガガヤツリは、水田や湿地といった日本人にとって馴染み深い環境にひっそりと生える植物です。目立たない存在でありながら、針のように放射状に広がる花序は、他の植物にはない個性を放ちます。

身近な自然に目を向けることで、こうした植物の存在に気づき、季節の変化や環境の状態を感じ取ることができます。

特に湿地帯は多くの野草や昆虫たちが共存する貴重な生態系です。イガガヤツリはその一部として、静かに、しかし確かに自然のバランスに貢献しています。

次に田んぼや用水路の脇を通るときは、ぜひ足元にも目を向けてみてください。あなたの近くにも、イガガヤツリはそっと佇んでいるかもしれません。