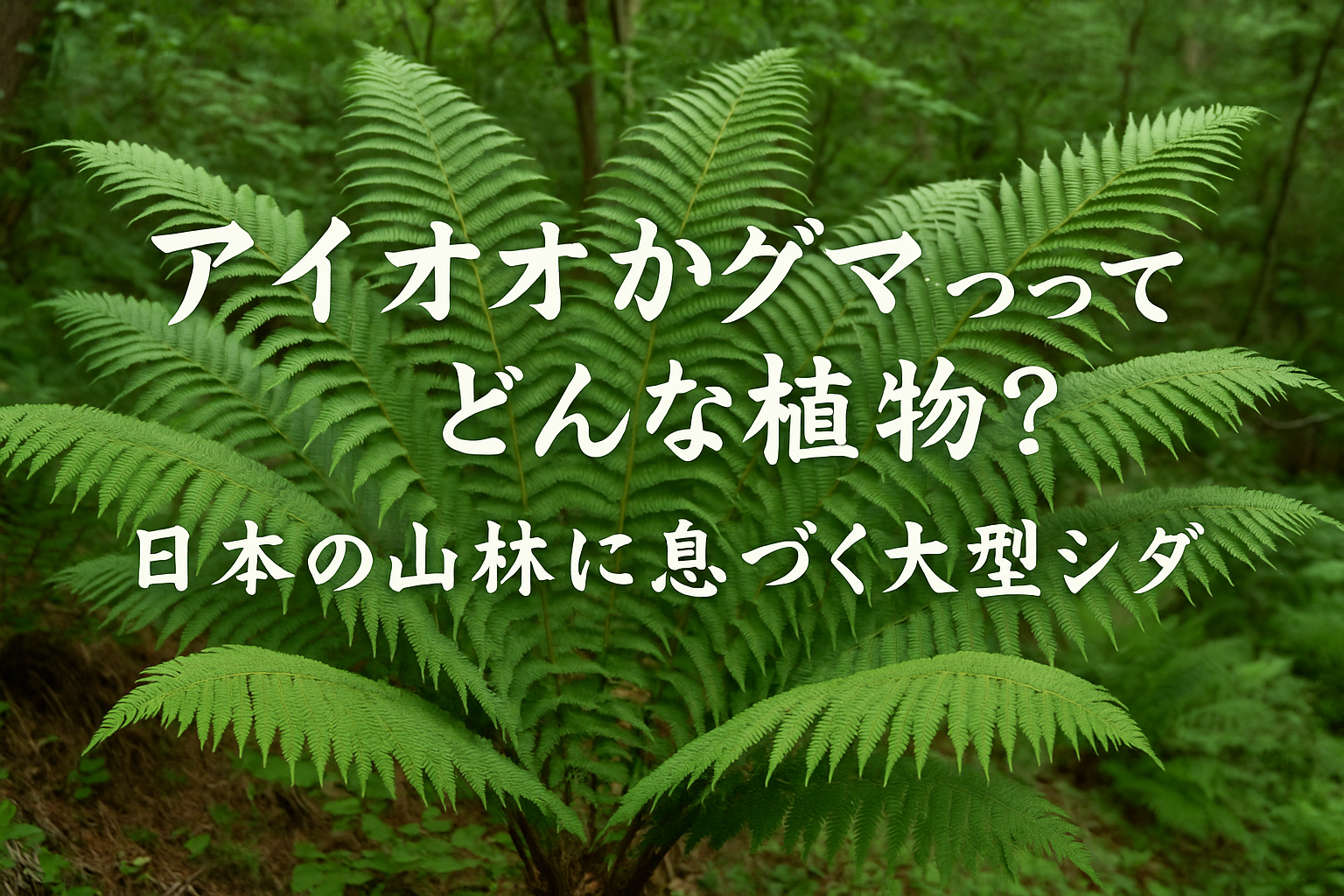

アイオオカグマの正体とは?分類と由来

アイオオカグマ(藍大篝)は、日本の山地に分布する大型のシダ植物です。

最新の分類は以下の通りです:

- 学名:Woodwardia × intermedia Christ

- 科:シシガシラ科(Blechnaceae)

- 属:ウラジロ属(Woodwardia)

- 分類:自然交雑種(ウラジロ × オオカグマ)

この植物は、以下の2種の自然交雑によって生じました:

- ウラジロ(Woodwardia japonica)

- オオカグマ(Woodwardia orientalis)

生育環境と国内分布の傾向

アイオオカグマは以下のような環境に生育します:

- 標高300〜1500mの山地

- 腐植質に富み、やや湿り気のある林床

- 広葉樹林や針広混交林の半日陰

主な分布地域:

奥多摩・秩父

八ヶ岳、南アルプス

四国山地

九州(霧島山系など)

交雑種のため胞子による繁殖力は低く、群生地も限定的です。場所によっては希少植物に分類されます。

他のシダとの違いと見分け方

アイオオカグマは、以下の特徴により近縁種と区別可能です:

| 特徴 | アイオオカグマ | ウラジロ | オオカグマ |

|---|---|---|---|

| 葉の大きさ | 80~150cm | 50~100cm | 120~200cm |

| 葉の形 | 羽状複葉で波打つ | 細く浅裂 | 深裂し強く波打つ |

| 鱗片 | 黒褐色・密生 | 茶褐色・まばら | 黒褐色・密生 |

| 根茎 | 地表に太く露出 | 地中に短い | 長く地表を這う |

| 胞子 | 不稔が多い | 豊富 | 豊富 |

自然観察・撮影の魅力と注意点

おすすめの時期:

- 春(4〜6月):芽吹きと新葉の観察

- 夏(7〜9月):最大サイズの全体像を撮影

- 秋(10月以降):枯葉・根茎観察に適する

撮影のコツ:

- 逆光で葉のシルエットを強調

- マクロで鱗片や葉脈をクローズアップ

- 群生や森との対比構図を意識

観察時の注意:

- 採取は禁止されている地域が多い

- 根茎や株元を踏みつけない

- 虫刺され対策を徹底(ヒル・マダニなど)

まとめ:森の静寂に宿る大型シダの魅力

アイオオカグマは、自然の交雑が生んだ奇跡の植物とも言える存在です。迫力ある姿と繊細な構造の共存は、まさに山林に生きる“静かな巨人”。

Woodwardia × intermedia という名にふさわしく、両親の特徴をほどよく受け継いだその姿は、植物の多様性や進化のドラマを私たちに教えてくれます。