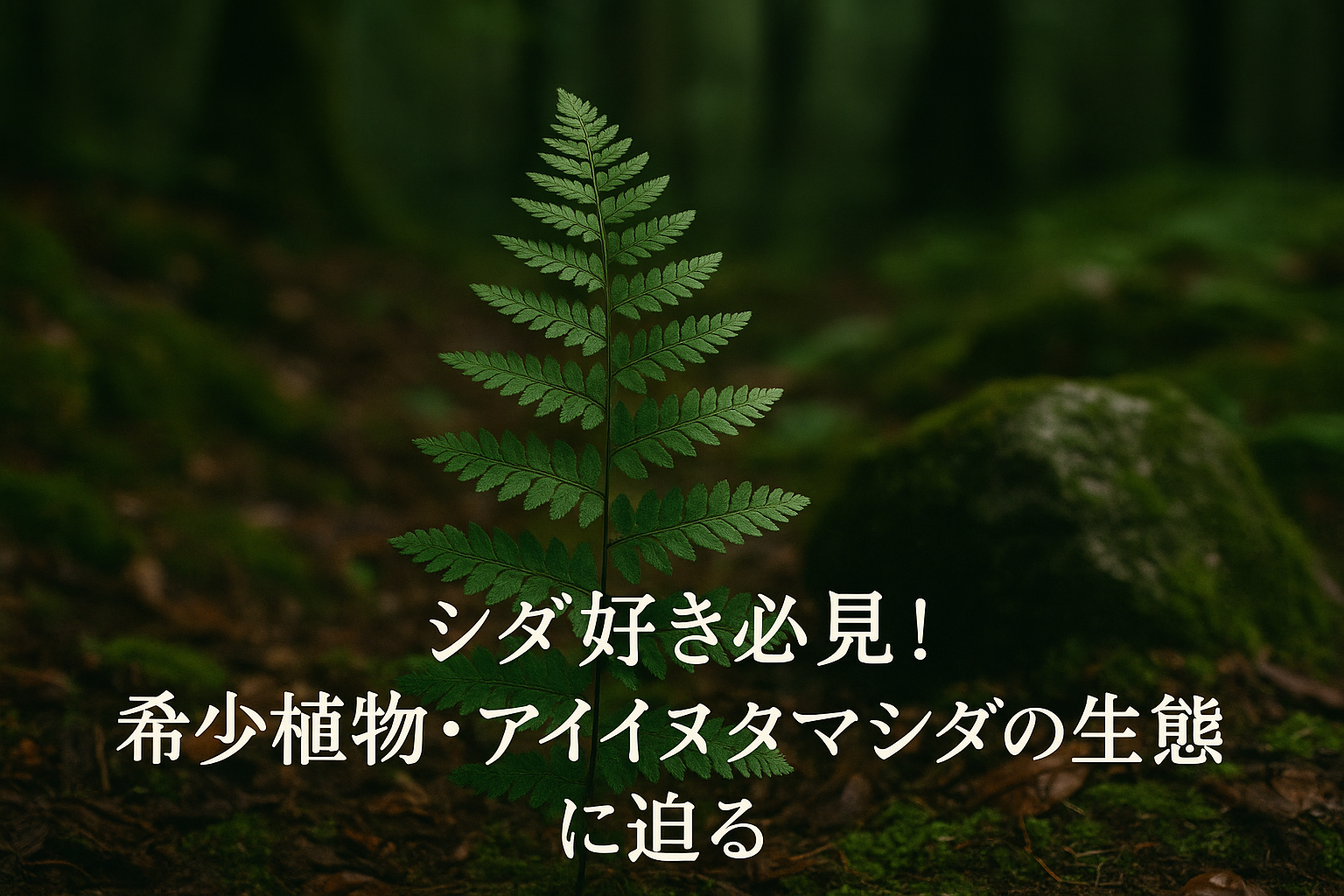

アイイヌタマシダとは?基本情報と名前の由来

アイイヌタマシダ(学名:Polystichum makinoi var. acutidens)は、日本固有のシダ植物で、主に本州の中部から東北地方にかけての山地に分布しています。常緑性で、地面に広がるように葉を展開し、控えめながらも独特の存在感があります。

名前の由来は興味深く、「アイ」は「会津地方」、「イヌ」は「本物ではない、似て非なるもの」、「タマシダ」は観葉植物としても知られる常緑のシダの一種を指します。つまり、「アイイヌタマシダ」=会津地方に見られる、タマシダに似た別のシダという意味を持ちます。

このように、学術的にもネーミング的にも興味深い存在であり、植物好き・特にシダ愛好家にとっては見逃せない種といえます。

見分け方のポイントと類似種との違い

見分けるための特徴

アイイヌタマシダの特徴には、以下のような点があります。

- 葉は常緑性で長さ30〜60cm程度

- 羽片はやや細長く、先端が鋭く尖る

- 葉の裏には円形~楕円形の胞子嚢群(ソーラス)が並ぶ

- 葉軸に細かい鱗片が密につくことがある

これらの要素を現地で確認することで、他のシダとの違いを見分けやすくなります。

類似種との違い

イヌタマシダやホソバイヌワラビなど、近縁または見た目の似た種が存在します。

- イヌタマシダ:羽片の先が丸くなる傾向がある

- ホソバイヌワラビ:より繊細な葉をもち、茎に赤みがある

- タマシダ(Nephrolepis cordifolia):葉の質感や全体の構造が異なり、主に観葉植物として流通

微妙な違いですが、葉の先端の形や質感、鱗片の有無などを注意深く観察することで、同定が可能になります。

生育環境と分布|どこで見られるのか?

アイイヌタマシダの生育環境は非常に限定的で、自然度の高い森に限られます。人の手が入った森林や乾燥した場所にはほとんど見られません。

主な生育環境

- ブナ林やスギ・アスナロなどの針広混交林の林床

- 湿度が高い沢沿いの斜面

- 落ち葉が堆積する湿潤な場所

- 岩場や石灰岩質の地形の影響を受けやすい地帯

主な分布地域

- 福島県(会津地方)

- 新潟県

- 岩手県

- 長野県

- 山形県(稀に観察例あり)

ただし、近年は気候変動や山林開発の影響により、確認される頻度が減少傾向にあると言われています。

アイイヌタマシダの保全と私たちにできること

アイイヌタマシダは、その希少性と生育環境の脆弱性から、地域によっては絶滅危惧種として指定されている場合もあります。

保全のために心がけたいこと

- 採取を行わない:野生の個体を持ち帰ることは生息地破壊につながる

- 生育地を荒らさない:登山道から外れて踏み荒らさない

- 記録をとる:発見した場合はGPSや写真で記録を残し、研究機関へ報告

- 自然保護団体への協力:環境保全活動への参加も大きな支援になります

研究と保護活動の動き

大学の植物学研究室や地元の自然観察グループでは、モニタリング調査やDNA分析を通じてこのシダの分類・生態に関する研究が進められています。今後は市民の協力も不可欠となっており、植物観察会なども保護啓発の一環として開催されています。

まとめ|アイイヌタマシダの魅力を再発見しよう

アイイヌタマシダは、その存在自体が日本の自然の多様性を象徴するものです。見た目は派手ではなく、どちらかというと地味な部類に入りますが、細部をじっくり観察することでその美しさが見えてくる、そんな植物です。

シダ植物の世界は深く、奥が深いものです。葉の付き方、胞子嚢の配置、名前の由来や進化の歴史。ひとつひとつを紐解くことが、植物への理解と自然への愛情へとつながっていきます。

もし山で偶然アイイヌタマシダに出会ったら、その場でそっと観察し、自然の中で生きる美しさを感じてみてください。きっと、あなたの植物観察に新たな視点が加わるはずです。