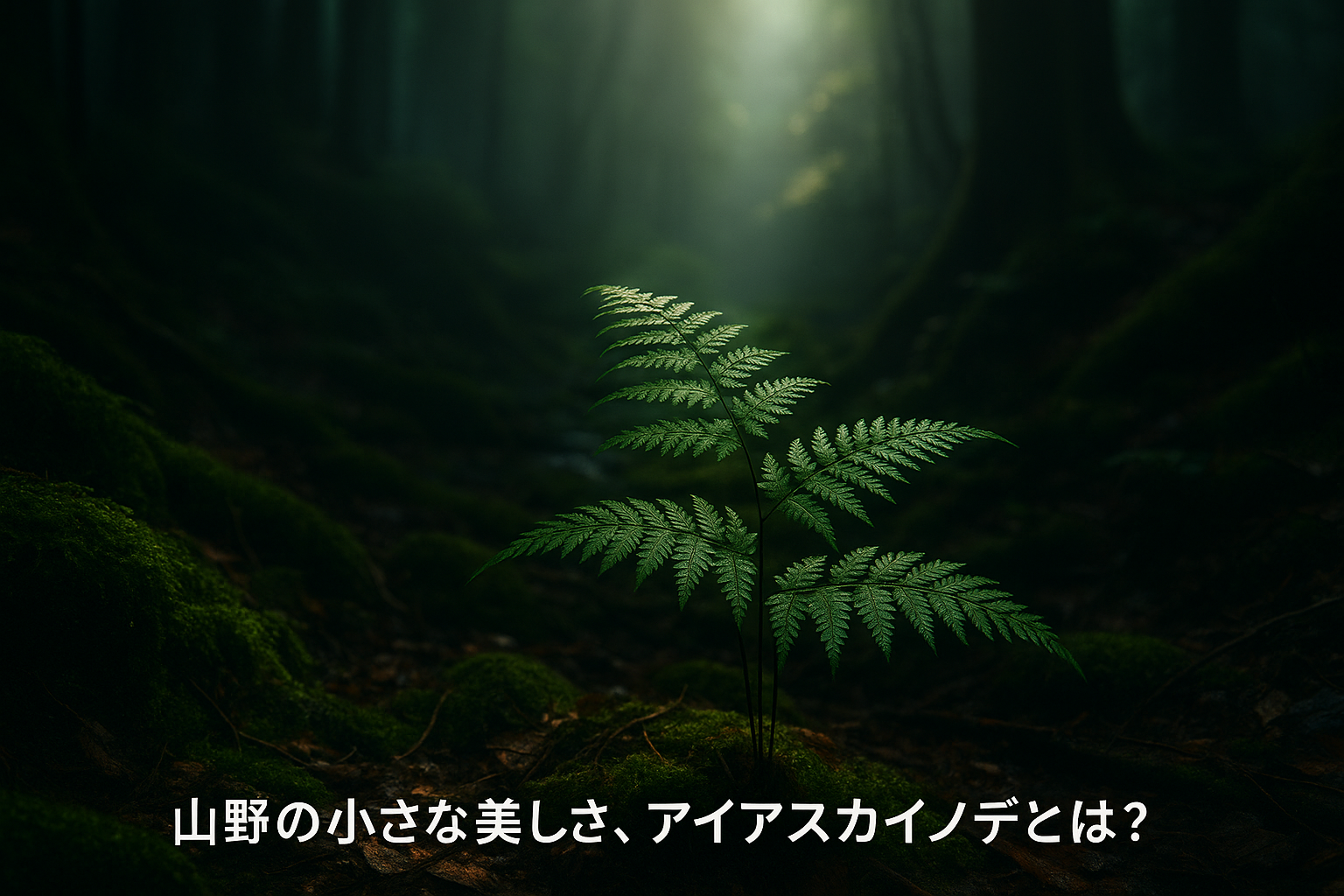

アイアスカイノデとは?名前の由来と分類

アイアスカイノデ(Polystichum longifrons)は、イノモトソウ科カナワラビ属に属する多年生のシダ植物で、

日本の山地に自生する在来種です。静かな森の中、湿った林床にそっと生えるその姿は、まるで「森の精」のような佇まいをしています。

名前の由来は「アヤアス(絢麻)」が転じたとされる「アイアス」と、「手の甲」を意味する「カイノデ」に由来します。

手を広げたような葉の形と、絹のような光沢のある葉面が特徴で、日本語らしい繊細な命名といえるでしょう。

この植物は、同属のヒメカナワラビやヤマイノモトソウとは異なり、やや大型で葉が開く角度が広め。

また、葉の質感が非常に柔らかく繊細である点も大きな特徴です。

特徴と見分け方:風に揺れる優美な葉姿

アイアスカイノデの魅力は何といっても、その葉の優雅さにあります。羽状に深く裂けた葉は、手のひらを広げたような形で、

一枚一枚が丁寧に重なり合い、風に揺れるたびにささやくような動きを見せます。

光沢のある濃緑色の葉は、やや薄く、光を透かすと淡いグリーンの陰影が現れます。

葉軸にはまばらに赤褐色の鱗片があり、これが観察時の見分けポイントの一つです。

さらに注目すべきは、葉裏に整然と並ぶソーラス(胞子嚢群)です。

一般的なヤブソテツなどと比べて小さく、整列したソーラスは美的にも観察対象として魅力的です。

シダに不慣れな人でも、以下の特徴をおさえると見分けがつきやすくなります。

- 葉は幅広く、しなやかで柔らかい

- 葉軸に細かい鱗片がある

- 葉裏に規則的に並ぶソーラス

どこで出会える?分布と生育環境

アイアスカイノデは本州、四国、九州にかけて広く分布していますが、生育場所は限られており、主に標高500m〜1500mの山地に見られます。

落葉広葉樹林やブナ帯の林床、湿った谷沿いなど、人の手があまり入っていない環境を好みます。

例えば、奈良県の大峰山系や、長野県の上高地、九州では阿蘇外輪山などでも確認されており、

登山道から少し外れた沢筋などに目を向けると、ひっそりと群生していることがあります。

実際に筆者が上高地を歩いていた際、梓川沿いの木陰にアイアスカイノデの群生を見つけたことがあります。

雨上がりの湿った空気の中で、葉が露をまといながら静かに風に揺れるその姿は、言葉では言い尽くせない美しさでした。

観察のコツと自然保護の視点

アイアスカイノデの観察に最適なのは、春から初夏にかけての新芽の季節です。

特に6月頃は胞子葉が展開しやすく、識別が容易になります。

観察時には、踏み荒らしや採取を控え、足元の自然を守ることが大切です。

小さなシダ植物は、ちょっとした人の行動で容易に傷んでしまいます。

一部の地域では、地元の自然保護団体が観察会を実施しており、

無理のない範囲で自然とふれあいながら学べる場が提供されています。

長野県の自然観察会や、広島県の湿地保護活動など、地方ごとの取り組みも注目に値します。

近年では、シダ植物を専門に研究するアマチュア愛好家も増えており、

SNSや観察アプリを通じて生育情報の共有も活発化しています。

ただし、希少な場所や正確な地点の公開には慎重さが求められます。

まとめ:足元に潜む小さな命の美しさ

アイアスカイノデは、派手さこそないものの、静かに、しかし力強く自然の中に存在しています。

その姿に出会ったとき、自然の奥深さや調和の大切さを改めて感じることでしょう。

山野に広がる静寂の中で、ふと足元に目をやれば、そこに広がる緑の芸術。

それがアイアスカイノデという植物の持つ、かけがえのない魅力です。

自然は、目立つものだけで成り立っているわけではありません。

ひとつひとつの小さな命がつながって、大きな命の連鎖を支えています。

そんな視点を持ちながら、これからも自然とともに歩んでいきたいものです。