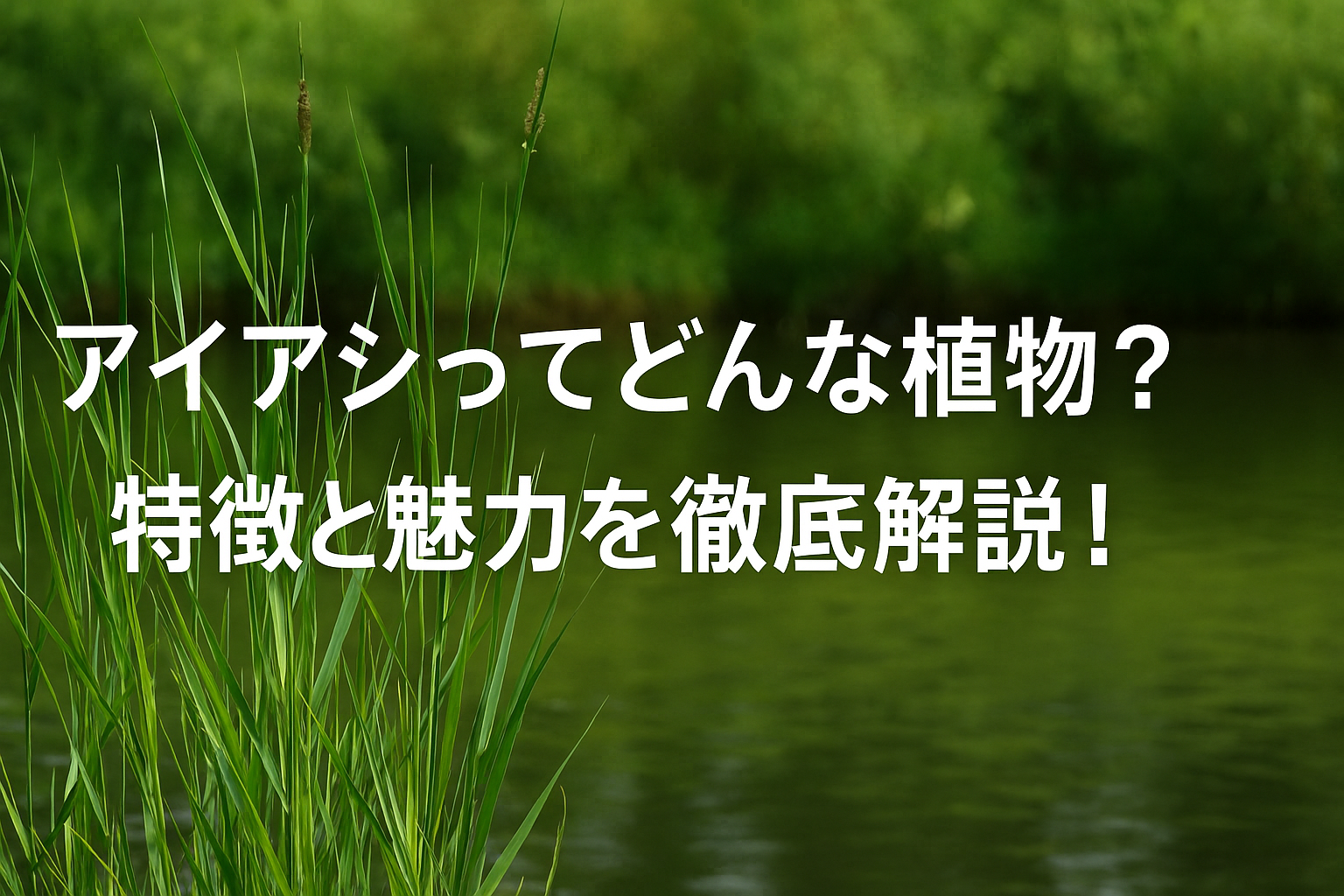

日本各地の湿地に見られる多年草「アイアシ」。その学名や特徴、生態、類似種との違い、自然環境での役割まで詳しく紹介します。

アイアシとは?基本情報と分類

アイアシ(藍葦)は、イネ科ススキノリ属(Phacelurus)に属する多年草で、学名は Phacelurus latifolius です。日本を含む東アジアに広く分布し、河川敷や湿地、ため池の縁など水気の多い場所に自生します。

名前の由来は、茎や葉がアシ(葦)に似ており、やや青みがかった色合いを持つことから「藍葦(アイアシ)」と呼ばれるようになったとされています。

草丈は1メートル前後で地下茎によって群生し、アシやススキと似ていますが、葉の形や花序の形状で見分けることができます。

アイアシの特徴と見分け方

アイアシの主な特徴は、広くて柔らかい葉と開出した花序です。以下のようなポイントがあります:

- 葉: 幅広で扁平、やや柔らかく、葉鞘の縁に毛がある場合も

- 茎: 中空で直立し、しっかりとした構造

- 花序: 夏~秋にかけて多数の小穂を付ける

アシやヨシとよく似ていますが、花序の枝分かれの仕方や葉の質感などから見分けられます。

アイアシの分布と生育環境

日本の本州、四国、九州など、湿地や水辺に広く分布します。生育場所は以下のような環境です:

- 河川敷

- 沼やため池の縁

- 湿田や耕作放棄地の水辺

地下茎で増殖するため、一度定着すると毎年再生します。近年では減少傾向の地域もあり、保護対象となることもあります。

アイアシの役割と活用の可能性

アイアシは自然環境にとって多くの恩恵をもたらします。

1. 土壌の安定化

地下茎が土壌をしっかりと固定し、水辺の浸食防止に役立ちます。

2. 野生動物の生息地

昆虫、小鳥、小動物の隠れ家や餌場として機能し、生物多様性の維持に貢献します。

3. 観賞・学習利用

自然観察や環境教育の素材としても利用され、景観植物としての魅力もあります。

4. 保全植物としての注目

一部地域では減少傾向にあり、ビオトープの回復や保全活動でも重要な植物です。

✍️ まとめ

アイアシ(Phacelurus latifolius)は、日本の水辺に生える多年草で、環境保全・生態系維持・観賞用途と多様な価値を持ちます。

その見た目の美しさだけでなく、自然環境への貢献という視点でも、ぜひ注目したい植物のひとつです。湿地や川辺を訪れた際には、ぜひ足元に広がるアイアシに目を向けてみてください。